8月22日、オリバー・ストーン(映画監督)、ノーム・チョムスキー(言語学者)、モートン・ハルペリン(沖縄返還交渉にかかわった元米国政府高官)ら世界の識者・文化人・運動家74人が沖縄新基地阻止のために新たな請願を発表した。以下、原文対訳版と74名の名簿、8月23日の沖縄二紙における報道を紹介する。今後賛同者が増える場合にはまたこのサイトで紹介する。

The World is Watching: International Scholars, Artists, and Activists Petition to Prevent a New U.S. Military Base in Okinawa

世界は見ている―沖縄の新基地を阻止するための世界の識者、文化人、運動家の請願

August 22, 2015 10:00 AM 2015年8月22日午前10時00分

The Okinawan people for twenty consecutive years have made plain their overwhelming opposition to a proposed new U.S. Marine airbase at Henoko, on Oura Bay in the city of Nago. Since our January 2014 statement opposing construction of the planned base, local opposition has grown and intensified. People have rallied by the thousands and repeatedly picketed government offices in Okinawa and on the Japanese mainland. The sit-in tent at the Henoko fishing port is now in its 12th year, and the protest tent at the gate to the planned construction site, which has been a 24/7 action since January 2015, has continued for more than 400 days. Protesters are engaging in non-violent civil disobedience – using sea kayaks on the bay and blocking trucks with their bodies on the land – physically interfering with the construction process. Riot police and Coast Guardsmen have attacked demonstrators, causing serious injuries. Polls in the prefecture record 80% opposition to the base. For their part, the Japanese and US governments remain adamant in their determination to thwart the will of the Okinawan people.

沖縄の人々は20年間にわたり名護市・大浦湾の辺野古に計画されている海兵隊新基地に対し圧倒的な反対の姿勢を明らかにしてきた。我々が2014年1月に出した新基地建設反対声明以来、地元の反対は拡大し強化された。何千、何万の人々が集会に集まり、繰り返し沖縄や日本本土の関係省庁の庁舎前で抗議行動を行った。辺野古漁港での座り込みテントは12年目に入る。建設予定地に続くゲートでの座り込みはすでに400日以上続いており、1月以降は24時間態勢を取ってきた。抗議する人々は非暴力の市民的不服従運動を行ってきており、湾内ではシーカヤックを使い陸上では自らの体でトラックを阻止するなどして、建設のプロセスを物理的に妨げてきている。機動隊や海上保安庁の人員は抗議運動をする人を襲い、深刻な負傷をもたらした。県内の世論調査では80%が新基地に反対している。一方、日米政府は沖縄の人々の意思を妨害する決意について譲らない姿勢のままでいる。

The island prefecture of Okinawa, comprising 0.6 % of the nation’s land area and 1% of its population, already bears 74% of U.S. military bases in all of Japan. This burden represents close to 500 times that of the rest of the country. Okinawans understand this as blatant structural discrimination.

島で構成される県である沖縄は、国の0.6%の面積で1%の人口を抱えるが、日本にある米軍基地の74%をすでに負担している。この負担はすでに県外に比べ500倍近いものである。沖縄はこのことをあからさまな構造的差別と見ている。

Government officials in Tokyo and Washington argue that removing the Futenma Marine Corps Air Station from Ginowan City and constructing a new base at Henoko will reduce the problem of noise pollution and the danger of plane crashes in crowded areas. But the people of Okinawa, including the people of Ginowan, have made clear that they do not consider moving these problems from one part of Okinawa to another as a “solution.” Moreover, construction of this airbase would destroy the beautiful, though fragile, environment of Oura Bay, which is Japan’s finest remaining coral sea and home of the dugong, a protected species of marine mammal, and other fish and plant life.

東京とワシントンの日米政府高官たちは、海兵隊普天間飛行場を宜野湾市から撤去し、辺野古に新基地を造ることが騒音被害や人口密集地での墜落の危険性を軽減すると主張している。しかし宜野湾市の人々を含む沖縄の人々は、これらの問題を沖縄の一つの地からもう一つの地に移動させることが「解決策」だとは考えていないことを明確に表明している。さらに、この航空基地を建設することは美しくも壊れやすい大浦湾の環境を破壊する。大浦湾は、日本で残存するもっとも健全なサンゴの海であり、保護対象となっている海洋ほ乳類ジュゴンや他の魚類や植物の棲息地でもある。

In November 2014, Okinawans overwhelmingly elected Takeshi Onaga, running on a platform to prevent construction of the base, as governor. He defeated incumbent governor Hirokazu Nakaima, who, after years of promising to oppose the new base construction, had suddenly signed the landfill permit. Nakaima caved into pressure from Tokyo, directly violating his campaign promise and betraying his constituents.

2014年11月、沖縄の人々は基地建設阻止の立場をとる翁長雄志氏を大差で知事として選んだ。何年も新基地に反対すると約束してきた後、突然埋め立て申請を承認した現職の仲井真弘多知事を破っての当選であった。仲井真氏は東京からの重圧に屈服し、自らの選挙公約に直接違反し有権者を裏切った。

Governor Onaga, who has repeatedly stated his intention to do “everything in my power” to stop the base, appointed a Third Party Committee, a team of environmental and legal experts to identify legal flaws, if any, of the landfill permit, with the possibility of nullification of the permit in mind.

繰り返し「あらゆる権限を駆使」して基地を阻止する意向を述べてきた翁長知事は、埋め立て承認取り消しを視野に、承認に法的瑕疵があるかないか、またあるとしたらどのような瑕疵なのか特定するために環境、法律の専門家のチーム「第三者委員会」を任命した。

In July this Committee issued its report, which concluded that the landfill permit approved by former Governor Nakaima violates Japan’s Public Waters Reclamation Law by failing to “sufficiently take into account environmental preservation and disaster prevention” and by failing to meet the criteria for “appropriate and rational use of national land.” This accords with common sense: it does not require technical expertise to understand that the claim that you can dump three and a half million truckloads of dirt into a coral garden without causing serious environmental damage is patently absurd. Governor Onaga now has the evidence required to nullify the approval of the landfill permit that allowed Tokyo to proceed with base construction.

7月にこの委員会が出した報告書は、仲井真前知事による埋め立て承認は「環境保全及び災害防止に付き十分配慮」しておらず、「国土利用上適切且つ合理的」という基準に適合しないことにより、日本の公有水面埋立法に反すると結論づけた。これは常識とも合致している―深刻な環境破壊を起こさずにトラック350万台分もの土砂をサンゴの園に投げ込むことが可能であるといった主張が明らかにおかしいということを理解するのに専門知識は必要ない。翁長知事は今、日本政府に基地建設を進めることを許してきた埋め立て承認を取り消すための証拠を手にしている。

The Japanese government has responded by announcing a one-month suspension of construction work, and entered negotiations with the prefecture. However, in another slap in the face to the Okinawan people and their representatives, it insists that it will resume work on the base afterwards, regardless of the outcome of the “negotiations.”

日本政府は一か月の建設工事中断を発表するという形で対応し、県との協議に入った。しかし沖縄の人々やその代表者たちにとってもう一つの平手打ちを食らわせるかの如く、政府は「協議」の結果にかかわらず基地建設のための作業をその後続けると断言している。

Governor Onaga holds the key to preventing this with his authority, backed by the Third-Party Committee report, to nullify the landfill permit approved by former Governor Nakaima. It is likely the Japanese government’s fear of such an action that motivated its suspension of work and entrance into negotiations in hopes of pressuring Governor Onaga to end his opposition by promising huge economic development projects. But such attempts at bribery are an insult to the Okinawan people.

翁長知事は自らの権限においてこれを阻止する鍵を握る。第三者委員会報告書の裏付けを得て、仲井真前知事の埋め立て承認を取り消す権限である。このような行動を取られることに対する日本政府の恐れが、工事中断と、大きな経済振興計画を約束し翁長知事に反対をやめさせることを狙った協議に入る動機づけとなったのであろう。しかしこのような買収の試みは沖縄の人々にとっての侮辱である。

The Third Party Investigation has shown that the landfill permit issued by Governor Nakaima is legally flawed – in a word, illegal. This means that the governor is legally bound to nullify it. Such nullification was expected to come right after the Third Party Committee concluded, but to many Okinawans’ surprise, Governor Onaga instead announced a one-month delay of any decision based on the Committee Report.

第三者委員会による検証は、仲井真知事による埋め立て承認は法的瑕疵がある―要するに違法であるとの結論を出した。これが意味することは、翁長知事はこれを取り消す法的義務があるということである。第三者委員会が結論を出した直後にこのような取り消しがあると期待されていたが、多くの沖縄の人にとって驚きであったのは、翁長知事は第三者委報告を受けてのいかなる判断も一か月間先延ばしにしたことだ。

For Governor Onaga to fail to nullify the permit would make him complicit in an illegal project. Of course, the governor knows this, and he also knows that failure to act decisively would also probably trigger an explosion in Okinawan society.

翁長知事が埋め立て承認取り消しをしないようなことがあったら、それは違法なプロジェクトに加担するということになる。もちろん翁長知事はそれをわかっているはずであり、決定的な行動に出ないことが沖縄社会に爆発を引き起こすであろうこともわかっているはずだ。

The Okinawan people have made it absolutely clear that they want and expect the governor to nullify the landfill agreement unconditionally with no compromises and no deals.

We support them in this desire.

The world is watching.

沖縄の人々は、知事が無条件で妥協や取引も全く伴わない埋め立て承認取り消しを行うことを求め、期待していることを明白にしている。

我々は沖縄の人々のこの要望を支持する。

世界は見ている。

1. Matthew Allen, professor (adjunct), Cairns Institute, James Cook University, Australia マシュー・アレン、ジェームズ・クック大学(オーストラリア)ケアンズ研究会外部教授

2. Herbert Bix, Emeritus Professor of History and Sociology, State University of New York at Binghamton ハーバート・ビックス、ニューヨーク州立大ビンガムトン校歴史学・社会学名誉教授

3. Adam Broinowski, Japanese historical and cultural studies, Australian National University アダム・ブロイノウスキ、オーストラリア国立大学日本歴史文化学研究員

4. Daniel Broudy, Professor & Chair, Graduate School of Intercultural Communication, Okinawa Christian University ダニエル・ブロウディ、沖縄キリスト教学院大学大学院 異文化間コミュニケ―ション学研究科教授

5. Alexander Brown, PhD Student, School of Humanities and Social Inquiry, University of Wollongong アレクサンダー・ブラウン、ウーロンゴン大学(オーストラリア)人文社会学部博士課程

6. Michael K. Bourdaghs, Professor, University of Chicago マイケル・K・ボーダッシュ、シカゴ大学

7. Akiko Utu Cacaji, Veterans For Peace, Washington DC Chapter アキコ・ウツ・カカジ、「平和のための退役軍人会」ワシントンDC支部

8. Jenny Chan, China Studies & Sociology, School of Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford ジェニー・チャン、オックスフォード大学学際地域研究学部、中国学と社会学講師

9. Bruce Cumings, Swift Distinguished Professor, History Department, University of Chicago ブルース・カミングス、シカゴ大学歴史学部教授

10. Choi Sung-Hee, coordinator, Gangjeong village international team, Jeju Island, Korea チェ・ソンヒ、韓国済州島カンジョン村国際チームコーディネーター

11. Noam Chomsky, Professor Emeritus of Linguistics, Massachusetts Institute of Technology ノーム・チョムスキー、マサチューセッツ工科大学言語学名誉教授

12. Mark Driscoll, Associate Professor of East Asian Studies at the Univ. of North Carolina, Chapel Hill マーク・ドリスコル、ノースキャロライナ大学チャペルヒル校東アジア学准教授

13. Alexis Dudden, Professor of History, University of Connecticut アレクシス・ダデン、コネチカット大学歴史学教授

14. Mark Ealey, Translator マーク・イーリー、翻訳家

15. John Feffer, Foreign Policy in Focus ジョン・フェッファー、「フォーリン・ポリシー・イン・フォーカス」ディレクター

16. Norma Field, Professor Emerita, University of Chicago ノーマ・フィールド、シカゴ大学名誉教授

17. James Fujii, Associate Professor, University of California, Irvine ジェームズ・フジイ、カリフォルニア大学アーバイン校准教授

18. Takashi Fujitani, Professor of History, University of Toronto タカシ・フジタニ、トロント大学歴史学教授

19. Bruce K. Gagnon, Coordinator, Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space ブルース・K・ギャグノン、「宇宙における兵器と核に反対するグローバルネットワーク」コーディネーター

20. Joseph Gerson (PhD), Working Group for Asia-Pacific Peace & Demilitarization ジョセフ・ガーソン(PhD)、アジア太平洋平和と非軍事化ワーキンググループ

21. Subrata Ghoshroy, Research Affiliate, Massachusetts Institute of Technology シュブロート・ゴシュロイ、マサチューセッツ工科大学研究員

22. Andrew Gordon, Professor of History, Harvard University アンドリュー・ゴードン、ハーバード大学歴史学教授

23. Mel Gurtov, Professor Emeritus of Political Science, Portland State University メル・ガートフ、ポートランド州立大学政治学名誉教授

24. Morton H Halperin, Former U.S. Government official ( Departments of Defense and State and National Security Council) モートン・H・ハルペリン、元米国政府高官(国防総省、国務省、国家安全保障会議)

25. Laura Hein, Professor, Northwestern University, Chicago ローラ・ハイン、ノースウェスタン大学(シカゴ)教授

26. Edward Heinrich-Sanchez, Coordinator, Veterans for Peace, Ryukyu-Okinawa Chapter エドワード・ハインリッヒ―サンチェス、「平和のための退役軍人会」琉球沖縄支部コーディネーター

27. Julie Higashi, Professor, Ritsumeikan University, Kyoto ジュリー・ヒガシ 立命館大学(京都)教授

28. Katsuya Hirano, Associate Professor of History, UCLA カツヤ・ヒラノ、カリフォルニア大学ロスアンゼルス校歴史学准教授

29. Christine Hong, Assistant Professor, UC Santa Cruz クリスティーン・ホング、カリフォルニア大学サンタクルーズ校助教授

30. Glenn D. Hook, Professor, University of Sheffield グレン・D・フック、シェフィールド大学教授

31. Asato Ikeda, Assistant Professor, Fordham University アサト・イケダ、フォーダム大学助教授

32. Rebecca Jennison, Dept. of Humanities, Kyoto Seika University レベッカ・ジェニソン、京都精華大学人文学部教員

33. Paul Jobin, Associate Professor, Paris Diderot University ポール・ジョバン、パリ・ディデロ大学准教授

34. David T. Johnson, Professor of Sociology, University of Hawaii at Manoa デイビッド・T・ジョンソン、ハワイ大学マノア校社会学教授

35. William Johnston, Professor of History, Wesleyan University ウィリアム・ジョンストン ウェズリアン大学(コネチカット州)歴史学教授

36. Erin Jones, Researcher エリン・ジョーンズ、研究者

37. John Junkerman, Filmmaker, Visiting Scholar at Waseda University ジャン・ユンカーマン、映画監督、早稲田大学招聘研究員

38. Kyle Kajihiro, a Board Member, Hawaiʻi Peace and Justice カイル・カジヒロ、「ハワイの平和と正義」理事

39. Jeff Kingston, Professor of History, Temple University, Japan ジェフ・キングストン、テンプル大学日本校歴史学教授

40. J. Victor Koschmann, Professor, Cornell University J・ビクター・コッシュマン、コーネル大学教授

41. Jeremy Kuzmarov, J.P. Walker assistant professor of history, University of Tulsa ジェレミー・カズマロフ、タルサ大学助教授

42. Peter Kuznick, Professor of History, American Universityピーター・カズニック、アメリカン大学歴史学教授

43. Jon Letman, independent journalist, Lihue, Hawaii ジョン・レットマン、ジャーナリスト(ハワイ州リフエ)

44. Douglas Lummis, Visiting Professor, Okinawa Christian University Graduate School, ダグラス・ラミス、沖縄キリスト教学院大学大学院客員教授

45. Catherine Lutz, Professor, Brown University キャサリン・ルッツ、ブラウン大学教授

46. Janice Matsumura, Associate professor, Simon Fraser University ジャニス・マツムラ、サイモンフレイザー大学(カナダ)准教授

47. Gavan McCormack, Professor Emeritus, Australian National University ガバン・マコーマック、オーストラリア国立大学名誉教授

48. Jo (Yosi) McIntire, Peace Activist, Scholar of International Relations ジョー(ヨシ)マッキンタイア、平和運動家、国際関係学研究者

49. Richard H. Minear, professor of history (emeritus), University of Massachusetts Amherst リチャード・H・ミネア、マサチューセッツ大学アマースト校歴史学名誉教授

50. Jon Mitchell, Journalist ジョン・ミッチェル、ジャーナリスト

51. R. Taggart Murphy, Professor, International Political Economy, University of Tsukuba, Tokyo Campus R・タガード・マーフィー、筑波大学東京キャンパス国際政治経済学教授

52. Katherine Muzik, Marine Biologist, Kaua'i, Hawaii キャサリン・ミュージック、海洋生物学者(ハワイ州カウアイ島)

53. Christopher Nelson, Associate Professor, Department of Anthropology, University of North Carolina at Chapel Hillクリストファー・ネルソン、ノースカロライナ大学チャペルヒル校准教授

54. Satoko Oka Norimatsu, Editor, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus サトコ・オカ・ノリマツ、『アジア太平洋ジャーナル:ジャパンフォーカス』エディター

55. Elin O'Hara Slavick, Professor, University of North Carolina, Chapel Hill エリン・オハラ・スラビック、ノースキャロライナ大学チャペルヒル校教授

56. Stephanie Ortoleva, Esq., President, Women Enabled International, International Human Rights & Women’s Rights lawyer ステファニー・オルトレバ、「ウィメン・エネイブルド・インターナショナル」代表、国際人権および女性の権利の弁護士

57. Eiko Otake, Artist in residence, Wesleyan University エイコ・オタケ、ウエスリアン大学レジデントアーチスト

58. Koohan Paik, International Forum on Globalization, San Francisco クーハン・パーク、グローバライゼーションに関する国際フォーラム(サンフランシスコ)

59.Charles Pellegrino, Deep Ocean Explorer/Astrobiologist/Forensic Archaeologist チャールズ・ペレグリーノ、深海探検家、宇宙生物学者、法考古学者

60. John Price, Professor of History, University of Victoria ジョン・プライス、ビクトリア大学(カナダ)歴史学教授

61. Steve Rabson, Professor Emeritus, Brown University スティーブ・ラブソン、ブラウン大学名誉教授

62. Jordan Sand, Professor of Japanese History, Georgetown University ジョーダン・サンド、ジョージタウン大学日本史教授

63. Peter Dale Scott, Prof. Emeritus of English, University of California, Berkeley ピーター・デール・スコット、カリフォルニア大学バークレー校英文学名誉教授

64. Mark Selden, Senior Research Associate, East Asia Program at Cornell University マーク・セルダン、コーネル大学東アジアプログラム上級研究員

65. Oliver Stone, Filmmaker オリバー・ストーン、映画監督

66. Miyume Tanji(Dr.), Australian National University ミユメ・タンジ、オーストラリア国立大学

67. John Whittier Treat, Professor Emeritus, Yale University ジョン・ウィッティア・トリート、イェール大学名誉教授

68. Brian Victoria, Visiting Research Fellow, International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken) ブライアン・ヴィクトリア、外国人来訪研究員、国際日本文化研究センター(京都)

69. David Vine, Associate Professor of Anthropology, American University デイビッド・バイン、アメリカン大学人類学准教授

70. Vanessa B. Ward (Dr.), Lecturer in East Asian History, Department of History & Art History, University of Otago バネッサ・B・ウォード、オタゴ大学(ニュージーランド)歴史学・美術史学科東アジア史講師

71. David Webb, Emeritus Professor, Leeds Beckett University; Convenor, Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space; Chair, Campaign for Nuclear Disarmament デイビッド・ウェブ、リーズ・ベケット大学(英国)名誉教授、「宇宙における兵器と核に反対するグローバルネットワーク」代表、「核軍縮キャンペーン」代表

72. Piers R. Williamson, Specially Appointed Associate Professor, Research Faculty of Media and Communication, Hokkaido University ピアス・R・ウィリアムソン、北海道大学メディア・コミュニケーション研究員特任准教授

73. James Winter, Professor of Communication, Media & Film, University of Windsor, Ontario Canada ジェームズ・ウィンター、ウィンザー大学(カナダ、オンタリオ)コミュニケーション、メディア&映像学教授

74. Kenneth H Young CD, Service Officer, Royal Canadian Legion, Branch #256 Nanaimo BC ケネス・H・ヤング、カナダ退役軍人会256支部(カナダBC州ナナイモ)サービス・オフィサー

(List of signers in the alphabetical order of family names署名者リストは、ファミリーネームのアルファベット順)

★★

★★

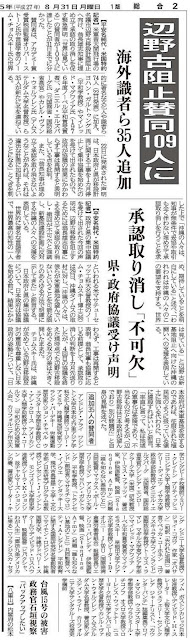

沖縄二紙の報道より

琉球新報

辺野古埋め立て承認取り消し「義務」 海外識者、知事決断求め声明

沖縄タイムス

O・ストーン監督ら、翁長知事に辺野古取り消し求める

辺野古問題「世界は見ている」 海外著名人の声明全文と名簿

沖縄タイムス8月23日紙面より